Wird es tatsächlich ein europäisches Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz im „U-Bahn-Stil“ geben?

Ein Thinktank mit Sitz in Kopenhagen hat einen ehrgeizigen Plan vorgestellt, der bis 2040 ein integriertes paneuropäisches Schienennetz im „U-Bahn-Stil“ des 21. Jahrhunderts schaffen soll. Doch wie realistisch ist dieser Plan?

„Ein wirklich integriertes Eisenbahnsystem ist nicht mehr nur eine Frage der Bequemlichkeit; es ist eine strategische Notwendigkeit für die Widerstandsfähigkeit Europas im 21. Jahrhundert“, heißt es im „Starline“-Bericht .

„Starline ist wie ein U-Bahn-System konzipiert und verändert die Art und Weise, wie Europäer ihren eigenen Kontinent wahrnehmen – nicht als eine Ansammlung weit entfernter Hauptstädte, sondern als ein einziges, schnelllebiges Netzwerk, in dem jede Verbindung, ob für Menschen oder Güter, leicht erreichbar ist.“

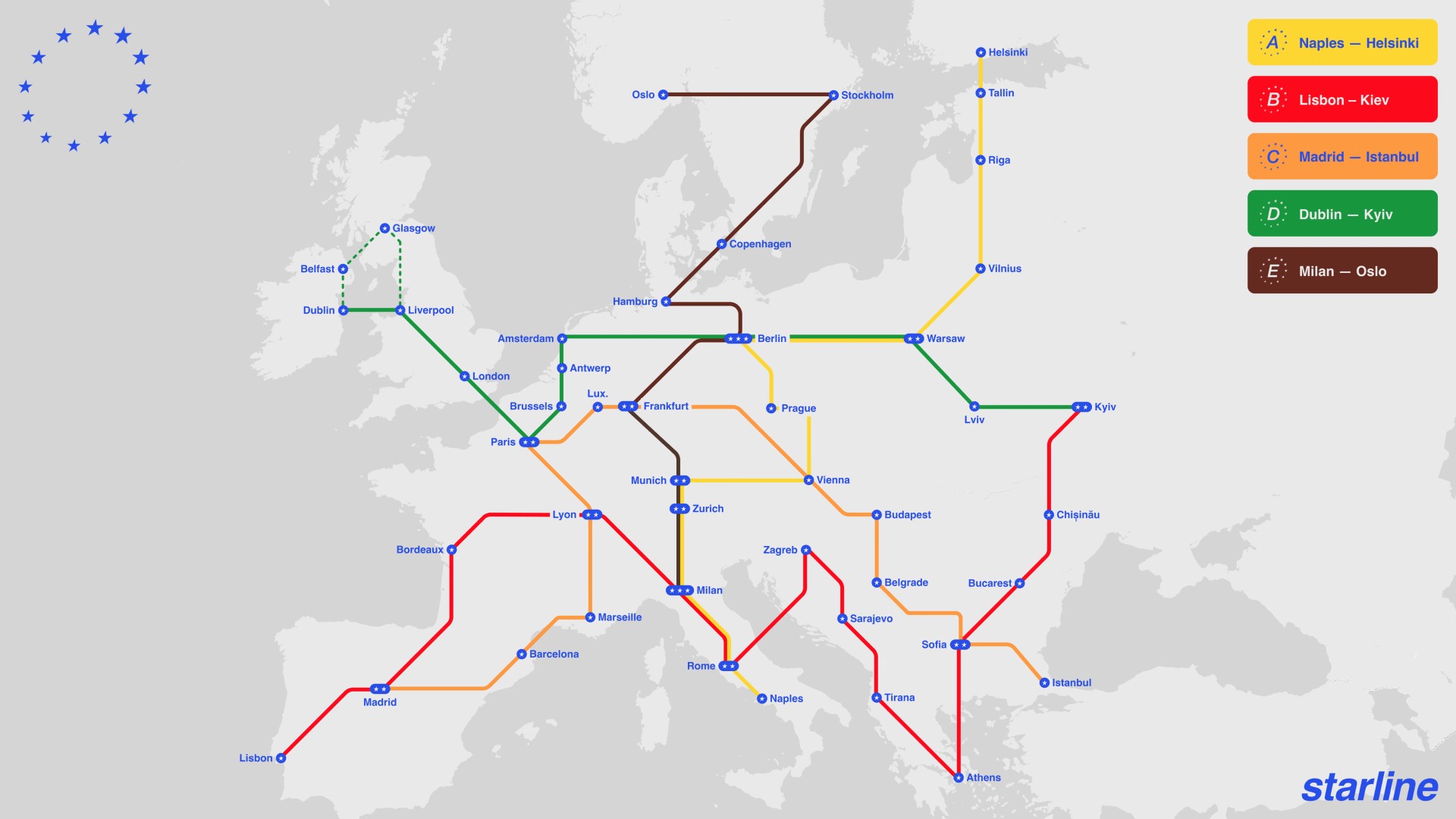

Das klingt großartig, und die Denkfabrik hat eine Karte veröffentlicht, die zeigt, wie 39 Städte in ganz Europa, von Dublin bis Kiew und von Helsinki bis Lissabon, miteinander verbunden werden könnten. Die Karte verwendet den üblichen schematischen Stil einer U-Bahn-Karte, die dafür bekannt ist, die Geographie der realen Welt manchmal zu Gunsten eines leichteren Verständnisses für Reisende außer Acht zu lassen.

Wie realistisch ist dieser Vorschlag?

Geographie

Die Strecke von München über Zürich nach Mailand stellt auf der Karte eine gerade vertikale Linie dar, die die Existenz von Innsbruck und das kleine geografische Hindernis der Alpen außer Acht lässt.

Darüber hinaus verbindet er Estlands Hauptstadt Tallinn mit Finnlands Helsinki über einen 20 Milliarden Euro teuren Tunnel, dessen Bau sich noch in der Planungsphase befindet. Falls er fertiggestellt wird (die ersten Prognosen gehen von einem Termin irgendwann in den 2030er Jahren aus), wäre er der längste Eisenbahntunnel der Welt.

Das Projekt würde außerdem einen Tunnel unter der Irischen See erfordern, die an ihrer tiefsten Stelle mehr als 300 m unter dem Meeresspiegel liegt, um Liverpool und Dublin zu verbinden.

Eine mögliche künftige Direktverbindung zwischen Glasgow und Belfast stünde unterdessen vor denselben Problemen wie der gescheiterte Plan des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, Schottland und Nordirland durch eine Brücke oder einen Tunnel zu verbinden .

Was ist das eigentlich?

Der Vorschlag von Starline sieht offenbar vor, als Zugbetreiber aufzutreten (die Züge wären blau, mit „Ruhewagen“ und Familienbereichen), gleichzeitig aber auch die europäischen Fahrkartensysteme zu koordinieren und eine ganze Menge neuer Infrastruktur aufzubauen.

Zusätzlich zu den erforderlichen neuen Tunneln und Gleisen heißt es in dem Vorschlag: „Die Züge werden an neuen Bahnhöfen ankommen, die etwas außerhalb der Großstädte gebaut werden und über Anbindung an das bestehende städtische Verkehrssystem verfügen.“

Außerdem würde dadurch ein „offenes“ Ticketsystem geschaffen, bei dem Fahrgäste auf einer einzigen Plattform Tickets für ganz Europa kaufen könnten – ähnlich der britischen Online-Plattform Trainline, die ebenfalls Tickets in Europa verkauft.

Es wird nicht genau angegeben, wie sich dies mit den bestehenden Bahnbetreibern vereinbaren ließe, die bereits Verbindungen in ganz Europa anbieten und von denen viele öffentlich finanziert werden. Es wird lediglich gesagt, dass die nationalen Bahnbetreiber „unter einem gemeinsamen Rahmen für bestimmte Strecken verantwortlich“ wären.

Sie fügen hinzu, dass für die Bahnbeschäftigten „harmonisierte Tarifverträge“ erforderlich seien – das sollen sie den bekanntermaßen militanten französischen Bahngewerkschaften beibringen.

Wer zahlt?

Damit sind wir bei der Frage der Finanzierung.

Laut seinem Starline-Konzept schlägt 21st Europe eine „zentrale Koordination von Zügen, Fahrgasterlebnis und Technologie vor, während es den nationalen Bahnbetreibern gleichzeitig gestattet wird, Strecken im Rahmen eines Franchise-Modells zu betreiben.“

Weiter heißt es: „Starline sollte als öffentlich finanziertes, privat betriebenes System strukturiert werden, das auf maximale Effizienz ausgelegt ist und gleichzeitig eine starke öffentliche Aufsicht gewährleistet.“

Viele europäische Länder unterstützen ihre Bahnbetreiber bereits mit öffentlichen Mitteln – etwa die französische SNCF, die spanische Renfe und die deutsche Deutsche Bahn.

Der Vorschlag von Starline sieht offenbar vor , dass Hunderte Milliarden an Infrastrukturausgaben öffentlich finanziert und von nationalen Eisenbahngesellschaften durchgeführt werden – alles unter der Aufsicht einer bislang nicht existierenden Europäischen Eisenbahnbehörde (ERA).

„Jetzt beginnen wir mit dem Aufbau des Netzwerks, um echte Veränderungen voranzutreiben, indem wir politische Entscheidungsträger, Designer und Branchenführer zusammenbringen, um Visionen in die Tat umzusetzen“, sagte der Think Tank.

Gründe für die Änderung

Abgesehen von einigen kleineren praktischen Problemen identifiziert der Starline-Bericht viele echte Probleme des europäischen Schienennetzes.

Probleme mit dem Ticketverkauf sowie mangelnde Koordination und Integration über die Grenzen hinweg führen dazu, dass Reisen zwischen den Ländern Europas „fragmentiert, langsam und teuer“ sein können.

Der Think Tank ist der Ansicht, dass ein einheitliches Design der Schlüssel zu einem grenzüberschreitenden Reisenetzwerk sei.

„Die Bahnhöfe wirken abgekoppelt, die Züge weisen völlig unterschiedliche Designs auf und die Fahrt selbst wird selten als Teil des Erlebnisses betrachtet“, heißt es über das derzeitige System.

Und man möchte auf einer bestehenden EU-Initiative zur Vereinheitlichung des Verkehrs in der gesamten Union aufbauen, die als Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V) bekannt ist.

TEN-V, dem Starline vorwirft, es fehle an Tempo und Ehrgeiz, zielt darauf ab, ein Netzwerk aus Eisenbahnen, Binnenwasserstraßen, Kurzstreckenseeschifffahrtsrouten und Straßen aufzubauen, das städtische Knotenpunkte, See- und Binnenhäfen, Flughäfen und Terminals verbindet, um „einen effizienten Transport von Personen und Gütern zu gewährleisten, den Zugang zu Arbeitsplätzen und Dienstleistungen sicherzustellen und Handel und Wirtschaftswachstum zu ermöglichen“.

Ziel ist eine Zusammenarbeit mit europäischen staatlichen und privaten Bahnbetreibern, die Bereitstellung von Finanzmitteln für Infrastrukturprojekte und die Schaffung europaweiter Systeme, beispielsweise eines gemeinsamen Eisenbahnsignalsystems.

Trotz all dieser Probleme erfreut sich das grenzüberschreitende Reisen mit der Bahn zunehmender Beliebtheit, da sich Reisende der Umweltbelastung immer stärker bewusst werden.

„Eine mutige Umstellung auf Hochgeschwindigkeitszüge könnte Europas beste Chance sein, seine Netto-Null-Ziele für 2050 zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Mobilität sowohl schnell als auch umweltfreundlich bleibt“, so die Denkfabrik.

Im Jahr 2022 trug der Verkehrssektor nach Angaben der Europäischen Umweltagentur etwa 29 Prozent zu den gesamten Treibhausgasemissionen der EU bei.

Auch wirtschaftlich gibt es dafür gute Gründe: „Als China sein Hochgeschwindigkeitsnetz ausbaute, verzeichneten Städte mit HSR-Anbindungen einen Anstieg des BIP um 14,2 Prozent, und jede neue HSR-Linie trug zusätzlich 7,2 Prozent zum städtischen BIP-Wachstum bei“, erklärte der Think Tank in seiner Online-Broschüre.

„Ein europäisches Projekt ähnlicher Größenordnung könnte Investitionen ankurbeln, regionale Volkswirtschaften freisetzen und dafür sorgen, dass sich der Binnenmarkt auch wirklich wie ein Binnenmarkt anfühlt – physisch, nicht nur wirtschaftlich.“

thelocal